上下じゃなく、斜めに頼れ!味の素式 1on1「ななメンター」【前編】

味の素社で2021年より導入を開始した味の素式1on1「ななメンター」。マネジメント力およびリーダーシップ力の向上や、若手層の成長支援の充実化への打ち手として導入され、5周年を迎える今では、メンター枠に対して2倍の応募が集まるほど定着、人気を呼んでいます。

今回は、メンター・メンティーともに経験し人事の立場として推進している田中氏にこの秘訣を伺いました。

INDEX

Speaker

田中 大地

味の素株式会社 人事部 キャリア開発グループ

大学卒業後、金融業界を経て2016年に味の素株式会社へ入社。その後、家庭用商品の営業として、7年間従事。2023年社内公募にて、人事部に異動。味の素社(約3,600名/単体)の人財育成担当として、全社の研修の企画、運営、キャリア入社者オンボーディングやアルムナイの取組推進も含め、自律的キャリア開発支援制度、仕組みづくり、施策の検討・実施を担当。キャリアコンサルタント(国家資格)保有。

味の素社が挑む人財育成の未来

食卓に欠かせない「ほんだし」や「CookDo」をはじめ、ヘルスケアや電子商材分野まで、幅広い事業を展開する味の素株式会社。同社は、創業者の「おいしく食べて健康づくり」という志のもと、うま味の普及から始まり、アミノサイエンスを基盤とした事業を通じて社会課題の解決と経済価値の創出を両立する「ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)」経営を推進しています。この広範な事業展開と社会貢献を支える根幹にあるのが、味の素社の人財育成への強いコミットメントです。同社は2023年度のHRアワードで優秀賞を受賞しましたが、派手な施策ではなく「一つ一つの施策は地味なものですが、当たり前に必要なものを、しっかりと一つ一つ地道に泥臭く実行していく(受賞時、前人事部長 山本氏コメント)」姿勢こそが、同社の人材戦略の真髄と言えるでしょう。

本セミナーでは、この味の素社の人材戦略における先駆的なアプローチにフォーカス。同社が掲げる「手挙げ」と「挑戦」の組織文化をどのように醸成し、その具体的な施策として導入された「ななメンター」プログラムや、さらにキャリア入社者へと展開された「キャリアメンター」プログラムが、社員一人ひとりのキャリア自律とエンゲージメント向上にどのような変革をもたらしているのか、その全貌を明らかにしました。

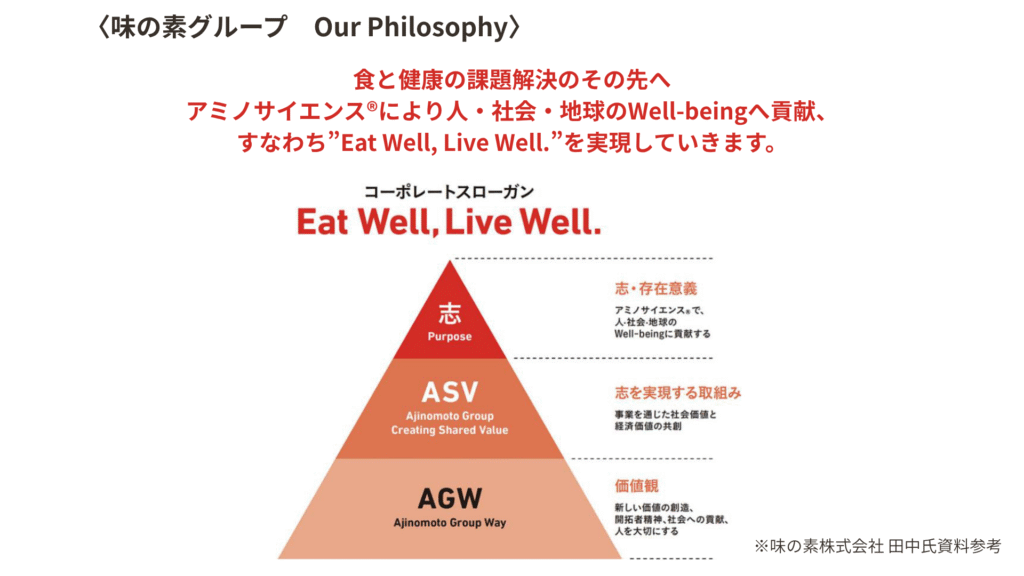

味の素グループの人財育成

味の素グループの経営を支える根幹には、独自の哲学「Our Philosophy」があります。これは、2023年2月に「アミノサイエンスにより、人・社会・地球のWell-beingへ貢献」すると新たに言語化されたパーパス(志)と、日々の行動指針「AGW(Ajinomoto Group Way)」、志実現のための取り組み「ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)」の3つが有機的に連動する三角形として表現されています。この強固な拠り所のもと、「Eat Well, Live Well.」というコーポレートスローガンを掲げ、その実現を目指しています。

味の素社が特に重視しているのは、会社のパーパスだけでなく、従業員一人ひとりの「志」や「価値観」「強み」です。

(田中氏)「これらを生かし、志や価値観、強みが結果的に重なっていくことが、一人一人のやりがいや働きがいに繋がり、最終的には会社の志の実現へと結びつくと本気で信じ、「手挙げ」や「挑戦」といった多様な施策を打っています。」

「手挙げ」と「挑戦」を促す組織風土醸成の取り組み

味の素社では、従業員一人ひとりの躍動する力をさらに引き出し、キャリア自律や若手の成長と活躍を加速させることをキーテーマに、「Our Philosophy」とも深く連動した様々な「手挙げ」と「挑戦」を促す取り組みを行っています。

例えば、前社長の藤江氏が決定した、公募による異動推進(挑戦の促進)。以来、組織風土は大きく変化しており、2023年に公募を含め希望を出していたメンバーの約4割が異動を実現しました。これは大きな成果と言えるでしょう。

また、そのほかに、

- ネットワーク型働き方の推進施策「TRY&A-CROSS」

- 社内ベンチャー制度「A-STARTERS」

- 事業創造を企図する「Z世代事業グループ」

- 若手社員の志の言語化と実現を目指した施策

「AJINOMOTO GROUP Dialog for the Futures(ADF)」 - 挑戦を応援する活動「Flags」

といった施策を展開しています。

これらの多面的なアプローチにおけるキーワードは、もちろん「手挙げ」と「挑戦」。人事施策が遅行的な側面を持つことを踏まえ、一つの矢ではなく「3本の矢、10本の矢」と多角的にアプローチされているからこそ、今の生き生きとした社風を作り上げられたのでしょう。

また、この「手挙げ」と「挑戦」の風土が、これから紹介する「ななメンター」プログラム推進の基盤となっているのです。

若手社員の課題解決へ ― 「ななメンター」プログラムの導入

味の素社が「手挙げ」と「挑戦」の風土を醸成する中で、特に注力したのが若手社員のキャリア自律支援。その背景には、2016年から継続的に実施しているエンゲージメントサーベイで明らかになった、若手社員(勤続2~5年未満の20代)の課題がありました。

- キャリアを考える上で必要な情報やリソースの提供

- この会社でどのようなキャリアを積んでいくのかを思い描ける

これら2つの項目において、全社平均と比較した際に20代は相対的に低いという結果が出ていたと話します。

さらに、自律的キャリアを描く上で、「描くキャリアの実現方法が分からない」「自分に何が向いているか分からない」「社内にどんな活躍の場があるのか分からない」という回答も…。同社ではキャリア情報の拡充として様々な仕組みを設けているものの、「自分の立場に立った時にどんなキャリアを描いたらいいのかが分からない」という状態が続いていたのです。

そこで同社では、このような悩みに寄り添う施策として、「ななメンター」を導入。キャリア自律、エンゲージメント向上を目的に動き出しました。

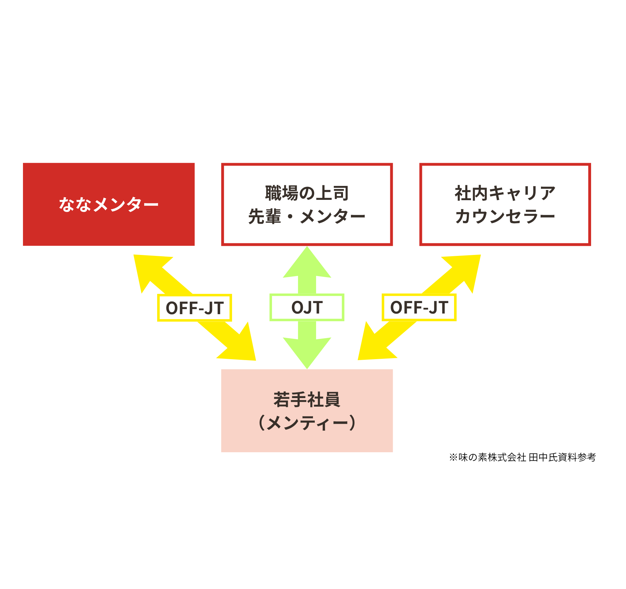

「ななメンター」プログラムの概要

- 目的:

メンティー:コーチング型コミュニケーションを通じた成長・キャリアに関する課題解決、

自律的な行動の促進。

メンター :事前研修やメンティーとの実践を通じたコーチング型コミュニケーションの習得。 - 対象(手挙げ式):

メンティー:一般職全員(新卒1年目除く)

メンター :基幹職(マネージャー)、一般職上位等級 - 実施期間と頻度: 3ヶ月間を基本とし、2~3週間に1回、30分~1時間程度

- 実施方法:オンラインが基本

- 運用上の工夫:

・面談時間を業務時間外ではなく「不就業」として扱うことで、心理的・物理的なハードル

を低減。

・関係性が薄い者同士を事務局で設定しマッチング。

・メンターはプログラム実施前に、外部のコーチング研修を受講し、基本的なコーチングスキル

習得とマインドセットを実施。

(参考:2025年度 味の素社の実施スケジュール)

「ななメンター」実施期間:2025年1月~3月

【実施前の準備期間】

2024年9月 募集案内

2024年10月~11月 マッチング

スキルトレーニング

2024年12月 キックオフセッション

【アフターフォロー】

メンター・メンティーともに、実施してみて

感じた悩み・相談等を話す座談会を開催

(任意参加)

この運用において特に注目したいのが、「あえてご遠慮いただきたい方」も明確に示していることです。

(田中氏)「ティーチングではなくコーチングなんだということで、最近の若手に喝を入れたい人や、メンティーの話を聞くのではなく自分の知識・経験を後輩に語りたい人は遠慮してください、ということを素直に書かせてもらっています。」

また、メンティーに対しても受動的ではなく、自ら考え、ありたい姿を描いていくよう求めているそうです。

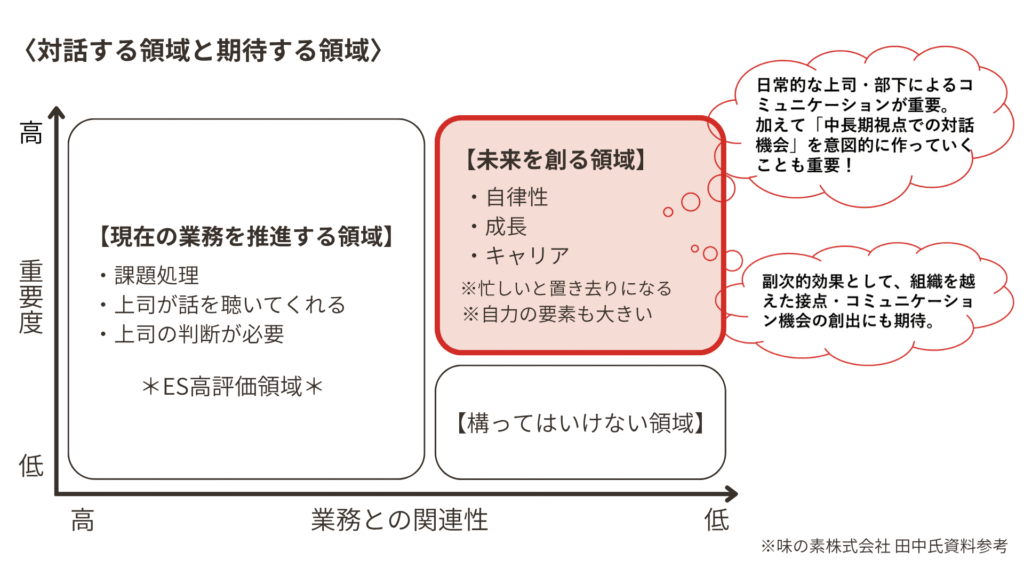

“ななめ”である必要性

サーベイ結果より若手のエンゲージメントが低い背景には、マネージャーの「社員の能力を最大限に引き出すマネジメントスタイル」という点に課題があることが分かりました。そこで求められたのが、社員一人ひとりの潜在能力を認め、引き出す機会を与える「コーチング的リーダーシップ」でした。

このニーズに応える形で導入されたのが、部門横断型のコミュニケーション施策(1on1)。目の前の業務に関わるものではなく、社員の潜在能力を引き出し、自律性や成長、キャリアといった未来をつくる領域を扱い、できるだけ心理的・物理的ハードルを下げてフラットに対話するために、味の素社では“ななめ”の関係を採用しました。

「ななメンター」がもたらす効果と成果

「ななメンター」プログラムは、導入から5年目を迎える中で、その効果と成果が明確に表れています。応募状況を見ると、立ち上げ当初から応募者が約1.5倍から2倍に増加しており、このプログラムへの関心の高さと期待が伺えます。

メンティー側が実感した効果

アンケート結果からは、メンティーの95%以上が「受けてよかった」「多くの気づきを得た」と回答しており、その満足度の高さが示されています。また定性コメントとして、

「他部署の方とのコミュニケーションで新たな視野・視座が獲得できた」

「(直属上司への配慮で本音が語りにくい中、ななメンターでは)キャリアを言語化・文書化できる良い機会となった」

「相手がどれだけ自業務を理解してくれるか、その領域の知見を持っているかも重要だと実感した」

「何か困った時に相談できる人脈ができた」

などのポジティブなものが多数寄せられたそうです。

メンター側が実感した効果

「ななメンター」はメンティーだけでなく、メンター自身の成長にも大きく貢献しています。9割以上のメンターが「(コーチングを日頃)実践できている」と回答しており、これまでのティーチング的関わり方から、メンティーの考えを引き出す「待つこと」や「質問力」といったコーチングスキルを活用した関わり方に変化しています。また定性コメントでは、

「メンティーの悩みや頑張りを知ることで、 自組織の人材育成について考えるいい機会になる」

「自身の領域を広げ成長していく動機づけにもつながった」

といった前向きな回答が多く寄せられ、田中氏自身も「ななメンター」の効果として大きなポイントだと語っていました。

これらの成果は、メンター・メンティー双方に対してきちんと目的やメリットを伝えたこと、心理的・物理的ハードルの少ない形で運用したことによるものでしょう。また「ななメンター」を実施していくうえで欠かせないのが「コーチング」。

(田中氏)「どう学べばいいかがなかなか分からない中で、ビジネスコーチさんにご協力いただいています。外部のコーチング研修をメンターの方々に受けていただいて、ある程度基本のスキルを学んでもらってからこの場に臨んでもらうこと。

メンター・メンティーのマインドセットをすごく大切にしております。」

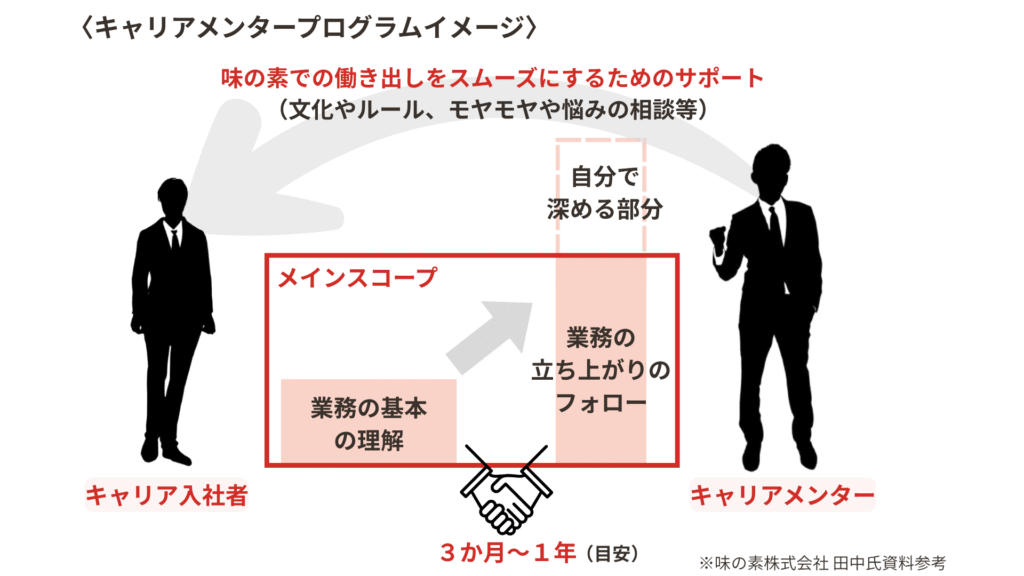

「ななメンター」のノウハウを応用:「キャリアメンター」プログラム

「ななメンター」プログラムで培われた貴重なノウハウは、味の素社のもう一つの重要な人財育成施策、すなわちキャリア入社者(中途採用者)のオンボーディングとインクルージョンを目的とした「キャリアメンタープログラム」へと応用されています。このプログラムは2025年1月からスタートしており、「ななメンター」の成功体験を基盤にしつつ、キャリア入社者特有のニーズに対応するよう設計されています。

キャリア入社者が直面する最大の課題の1つは、「分からないことが分からない」という状況。新卒とは異なり、企業文化や基本的なルール、社内ネットワークが不足しているため、何を質問すべきかすら明確でないことが多いのです。味の素では、このようなキャリア入社者の悩みに寄り添い、スムーズな定着と活躍を支援するために実施に踏み切りました。

「キャリアメンタープログラム」の概要と特徴

- 対象:

メンティー:キャリア入社者

メンター :自身もキャリア入社者である社員に限定 - 実施期間:3ヶ月~1年間

- 実施方法:オンラインが基本

- 業務外での関わり:

・面談時間を業務時間外ではなく「不就業」として扱うことで、心理的・物理的なハードルを

低減。

・ 「ななメンター」と同様、業務外の相談も可能。

・コーチング的関わりに加えて、ティーチング的な関わり方も許容。

メンティーは毎月の入社式で希望者を募りますが、約8~9割のキャリア入社者がこのプログラムを希望しているとのこと。さらにメンターに関しては、「苦労はしたけど、お世話になった会社に恩返し、未来のキャリア入社者に貢献したい」「人財育成に関わりたい」という高い意欲のもと、手挙げ式で70名の応募があったそうです。

このプログラムはまだスタートして半年ほどですが、「他部署だからこそ、分からないことが分からないと素直に言える」「助言をいただけてとても助かっている」「横のつながりを広げていく本プログラムがありがたい」と、非常に満足度の高い反応が返ってきており、すでに施策としてうまく機能していることが伺えます。

当たり前のことを愚直に、必要なものを必要な場所へ

味の素社が「ななメンター」や「キャリアメンター」といった多角的な施策を通じて実現しているのは、単なる新しい制度の導入に留まりません。その根底にあるのは、「何か一つ、インパクトが強い新しいことをしたというわけではない」という前人事部長の山本氏の言葉に集約される考え方です。

(田中氏)「当たり前のことを当たり前にやる。 必要なものを必要に当てていく。でもそれを愚直に行うことで、若手の成長活躍を支援する環境整えていく。」

味の素社の人財育成のポイントは、「派手さではなく、必要なものを必要な場所へ適切に当てていく堅実さ」。

同社の取り組みは、多くの企業が抱える人財育成の課題に対し、「当たり前のことを愚直にやり続ける」ことの重要性の示唆に富んだ事例と言えるでしょう。

>>上下じゃなく、斜めに頼れ!味の素式 1on1「ななメンター」【後編】はこちら